Emmanuel

Macron (EM/–), der am vergangenen Sonntag zum Präsidenten des

zweitgrößten EU-Mitgliedstaats gewählt wurde, dürfte für viele

seiner Kollegen im Europäischen Rat gleichzeitig ein

Hoffnungsschimmer und eine Zumutung sein. Auf der einen Seite führte

er einen Wahlkampf, von dem viele Politiker träumen: Trotz knapper

Umfragewerte vor der ersten Wahlrunde verzichtete er auf Appelle

an die niederen Instinkte und setzte stattdessen auf Zivilität und

Weltoffenheit. Ausgerechnet gegen die prominenteste Repräsentantin

der europäischen nationalistischen Rechten, Marine Le Pen (FN/BENF), bekannte er sich demonstrativ zur EU, schwenkte

blaue Fähnchen, ließ

die „Ode an die Freude“ spielen, sprach

sogar Englisch – und war mit alledem so erfolgreich, wie sich

das all die zaghaften Mitte-Politiker, die die europäische

Integration eigentlich für eine gute Sache halten, aber glauben,

dass man den Wählern nicht zu viel davon zumuten dürfe, niemals

hätten vorstellen können.

Auf

der anderen Seite ließ Macron aber auch wenig Zweifel daran, dass er

mit der Europäischen Union in ihrer heutigen Form nicht zufrieden

ist. In seinem Wahlprogramm

kritisierte er ein „verlorenes Jahrzehnt“ und stellte eine ganze

Reihe von Reformforderungen auf – von einem Europäischen Konvent

zur Vertragsreform über transnationale

Listen bei der Europawahl bis zu einer europäischen

Grenzschutzagentur, einer intensiveren gemeinsamen

Verteidigungspolitik, einem gemeinsamen Haushalt und einer

parlamentarischen Versammlung für die Eurozone sowie einem

europäischen Mindestlohn. Auf einer Veranstaltung gegen Ende des

Wahlkampfs warnte

er davor, dass die EU ohne solch weitreichende Reformen

dysfunktional bleiben würde, was den Rechten in die Hände spiele

und letztlich zu einem EU-Austritt Frankreichs führen könne.

Forderung

nach politischem Mut

Nun

sind Macrons Forderungen bei genauerer Betrachtung gar nicht

besonders originell. Im Gegenteil: Die meisten seiner Vorschläge

werden auf europäischer Ebene bereits seit längerer Zeit diskutiert

und sowohl unter Experten als auch in den EU-Institutionen selbst als

sinnvoll erachtet. Die Reformideen zur Währungsunion finden sich

beispielsweise fast alle schon im „Vier-Präsidenten-Bericht“ von

2012 (PDF)

oder in den Memoranden

verschiedener nationaler Regierungen von 2015. Sie wurden nur

niemals umgesetzt, weil sich nach der Eurokrise die Konjunktur etwas

erholte und angesichts des Aufstiegs rechter Parteien allzu

weitreichende Reformen politisch nicht opportun wirkten.

Wenn

Macron diese Vorschläge nun wieder aufgreift, verlangt er seinen

Kollegen denselben politischen Mut ab, den auch er mit seinem

proeuropäischen Bekenntnis im Wahlkampf gezeigt hat. Damit aber

dürfte er sich unter den anderen Regierungschefs nicht nur Freunde

machen. Die Gipfelstürmer-Haltung des neuen französischen

Präsidenten verträgt sich schlecht mit der Durchwurstelei, die der

Europäische Rat in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat.

Keine

etablierte Partei im Rücken

Zum

Fremdeln zwischen Macron und den übrigen Regierungschefs dürfte

auch beitragen, dass der neue französische Präsident keine der

etablierten Parteien hinter sich hat. Nach einer Karriere als

Investmentbanker war er ab 2012 Wirtschaftsberater, dann von 2014 bis

2016 Wirtschaftsminister unter dem sozialistischen Präsidenten

François Hollande (PS/SPE). Es wäre also sicher zu viel behauptet,

ihn als politischen Außenseiter zu bezeichnen.

Parteimitglied

im PS war Macron allerdings nur kurzzeitig von 2006 bis 2009, und

während seiner Amtszeit als Minister lag er vor allem mit dem linken

Flügel der Partei im Dauerstreit. Dass er 2016 schließlich die

Bewegung „En Marche!“ gründete (deren Anfangsbuchstaben den

Initialen seines eigenen Namens entsprachen) und wenig später aus der

Regierung ausschied, bezeichnete er selbst als eine

„Entscheidung, um frei und verantwortlich sein zu können“.

Einige Sozialisten sprachen hingegen von einem „Verrat“

an seiner früheren Partei. Und auch dass Macron nicht an den

Vorwahlen des linken Lagers teilnahm, sondern als unabhängiger

Kandidat antrat, stieß

im PS auf scharfe Kritik.

Freiheit

zum eigenen Programm

Tatsächlich

dürfte die eigene Parteigründung für Macron ein zweischneidiges

Schwert gewesen sein. Auf der einen Seite stellte der Verzicht auf

die Unterstützung durch etablierte Parteistrukturen im Wahlkampf ein

ernsthaftes Risiko dar. Bis heute ist offen, ob es En Marche gelingen

wird, bei

der Parlamentswahl im Juni eine Mehrheit zu gewinnen.

Auf

der anderen Seite erlaubte die Unabhängigkeit von etablierten

Parteien Macron aber auch, sein Programm weitgehend selbst zu

definieren. Er entledigte sich damit nicht nur der parteiinternen

Streitigkeiten zwischen dem linken und dem wirtschaftsliberalen

Flügel der französischen Sozialisten, die die Regierung unter

François Hollande in den letzten Jahren gelähmt hatten. Vor allem

musste Macron auch bei der Auswahl der Themen, mit denen er Wahlkampf

führen wollte, keine Kompromisse machen – und konnte sich deshalb

ganz darauf konzentrieren, der weltoffene Gegenspieler von Marine Le

Pens rechtsnationalistischem Front National (FN/BENF) zu werden.

Der

neue Gegensatz von Kosmopoliten und Nationalisten

In

der Politikwissenschaft wird bereits seit einigen Jahren eine

Neuausrichtung der Gegensätze im politischen System beobachtet:

Traditionell ließ sich das Spektrum der politischen Positionen recht

gut erklären, indem man zum einen zwischen wirtschaftspolitisch

linken und rechten, zum anderen zwischen gesellschaftspolitisch

liberalen und autoritären Parteien unterschied. Mit den zunehmenden

grenzüberschreitenden Verflechtungen – sowohl durch die

europäische Integration als auch durch die Globalisierung im

weiteren Sinne – wurden diese Gegensätze jedoch durch eine dritte

Dimension ergänzt und überlagert: Ein großer Teil der politischen

Debatten kreist inzwischen vor allem um die Frage, wie offen oder

geschlossen ein Land nach außen sein sollte.

In

diesem Konflikt zwischen Kosmopoliten und Nationalisten besetzen

Parteien wie der französische FN konsequent den Geschlossen-Pol.

Dadurch können sie einen recht kohärenten Diskurs anbieten, in

dessen Zentrum die Rückgewinnung nationaler Souveränität und der

Kampf gegen ausländische Einflüsse steht – etwa die Ablehnung von

Zuwanderern oder die Kritik an der scheinbaren „Fremdbestimmung“

durch die EU und andere überstaatliche Organisationen.

Etablierte

Parteien schwanken bei der Positionierung

Für

viele etablierte Parteien der Mitte stellt der neue Gegensatz

zwischen Souveränisten und Kosmopoliten hingegen eine große

Herausforderung dar. Da sie sich bislang eher über die

traditionellen Links-rechts- bzw. Liberal-autoritär-Dimensionen

definiert hatten, haben ihre Mitglieder und Wähler in der Frage der

offenen oder geschlossenen Grenzen oft geteilte Ansichten. Dies führt

zu internen Spannungen und hindert die Parteien daran, sich klar zu

positionieren.

Besonders

deutlich ist dies bei Sozialdemokraten und Linken zu beobachten, die

zwischen Internationalismus und nationaler Sozialstaatlichkeit

schwanken. Aber auch in christdemokratischen und vielen liberalen

Parteien gibt es interne Spannungen, wenn das Bekenntnis zu

universellen Werten mit der Sorge um eine nationale „Leitkultur“

oder der Wunsch nach großen transnationalen Märkten mit der

Ablehnung grenzüberschreitender finanzieller Solidarität in

Konflikt geraten.

Am

nächsten am kosmopolitischen Pol befanden sich im traditionellen

Parteiensystem noch die Grünen, die deshalb auch

von den Nationalisten meist als Hauptgegner gesehen werden. Doch

auch diese schrecken immer wieder vor einem eindeutigen Bekenntnis

zurück: So forderte etwa der grüne Spitzenkandidat für die

deutsche Bundestagswahl, Cem Özdemir (Grüne/EGP), jüngst eine

restriktivere

Handhabung der doppelten Staatsbürgerschaft – und zeigte sich

damit in dieser Frage „geschlossener“ als die christdemokratische

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU/EVP).

Macron

besetzte den kosmopolitischen Pol

In

Frankreich nun konnte sich Emmanuel Macron als unabhängiger Kandidat

von diesen Uneindeutigkeiten lösen und in seinem Wahlkampf gezielt

den kosmopolitischen Pol besetzen – was ihm klarere Antworten

erlaubte und ihn dynamischer erscheinen ließ als viele seiner

Gegenkandidaten. Natürlich hatte er daneben auch Glück, dass sich

sein aussichtsreichster Konkurrent François Fillon (LR/EVP) durch

eine Reihe von Skandalen selbst beschädigte.

Letztlich

aber zeigte sich ein ähnliches Bild wie schon bei der

Präsidentschaftswahl

in Österreich Ende 2016: In einem Wahlkampf, der sich immer mehr

auf den Gegensatz zwischen Souveränismus und Weltoffenheit

zuspitzte, schieden die Kandidaten der etablierten Mitte-links- und

Mitte-rechts-Parteien in der ersten Runde aus – und in der

Stichwahl unterlag der Kandidat der nationalistischen Partei gegen

den unabhängigen Kosmopoliten.

Europäische

Reaktionen

Macrons

Wahlsieg erschüttert

deshalb nicht nur das französische Parteiensystem, sondern muss

auch den Mitte-Politikern in anderen Ländern zu denken geben, die

dem Aufstieg der Nationalpopulisten bislang eher ausweichend begegnet

sind. Tatsächlich sind schon jetzt in verschiedenen anderen Parteien

Versuche erkennbar, an Macrons Erfolg teilzuhaben: Die liberale

Europapartei ALDE etwa versucht

offenbar, En Marche zu einem Beitritt zu bewegen. Die grünen

Politiker Sven Giegold und Franziska Brantner initiierten einen

Aufruf,

in dem sie Schnittstellen zwischen ihren und Macrons Zielen

hervorhoben. Und Martin Schulz, Kanzlerkandidat der deutschen SPD

(SPE), kündigte an, ebenso

wie Macron einen offensiv proeuropäischen Wahlkampf führen zu

wollen.

Andere

hingegen gehen bereits jetzt auf Distanz zu Macron – in Deutschland

vor

allem Politiker der CDU/CSU (EVP), aber auch der FDP (ALDE). Und

selbst aus der Europäischen Kommission ist nicht nur Freude über

die Ideen des neuen französischen Präsidenten zu hören:

Jean-Claude Juncker (CSV/EVP) etwa wandte sich zuletzt gegen

Macrons Vorschlag transnationaler Listen, die zwar im Prinzip

eine gute Sache seien, aber „die Bürger nicht interessieren“

würden und deshalb bis auf Weiteres zurückgestellt werden sollten.

Und der christdemokratische Fraktionschef im Europäischen Parlament,

Manfred Weber (CSU/EVP), argumentierte, Macron müsse

erst einmal seine nationalen „Hausaufgaben“ machen und den

französischen Haushalt sanieren, bevor er eine Reform der EU fordern

dürfe.

Weltoffenheit

kann als Wahlkampfstrategie erfolgreich sein

Ob

Emmanuel Macron mit seiner europäischen Agenda erfolgreich sein

wird, können erst die nächsten Jahre zeigen. Die Widerstände, das

ist schon heute klar, werden erheblich sein – aber zugleich bietet

sich ihm auch die Chance, durch seine dezidiert europafreundliche

Rhetorik zur parteiübergreifenden Leitfigur all jener zu werden, die

die Integrationspolitik des Europäischen Rates in den vergangenen

Jahren zu zaghaft und unentschlossen fanden.

Sein

Wahlsieg aber sollte auch für die etablierten Parteien ein Zeichen

dafür sein, dass Halbherzigkeit und schrittweises Nachgeben nicht

die beste Art ist, um auf den Aufstieg der Nationalpopulisten zu

reagieren. Der Konflikt zwischen Kosmopoliten und Souveränisten ist

eine gesellschaftliche Realität. In diesem Konflikt eine klare

Position für Weltoffenheit und Supranationalismus zu beziehen und

diese mit mutigen, zukunftsweisenden Vorschlägen zu unterfüttern,

kann auch als Wahlkampfstrategie erfolgreich sein.

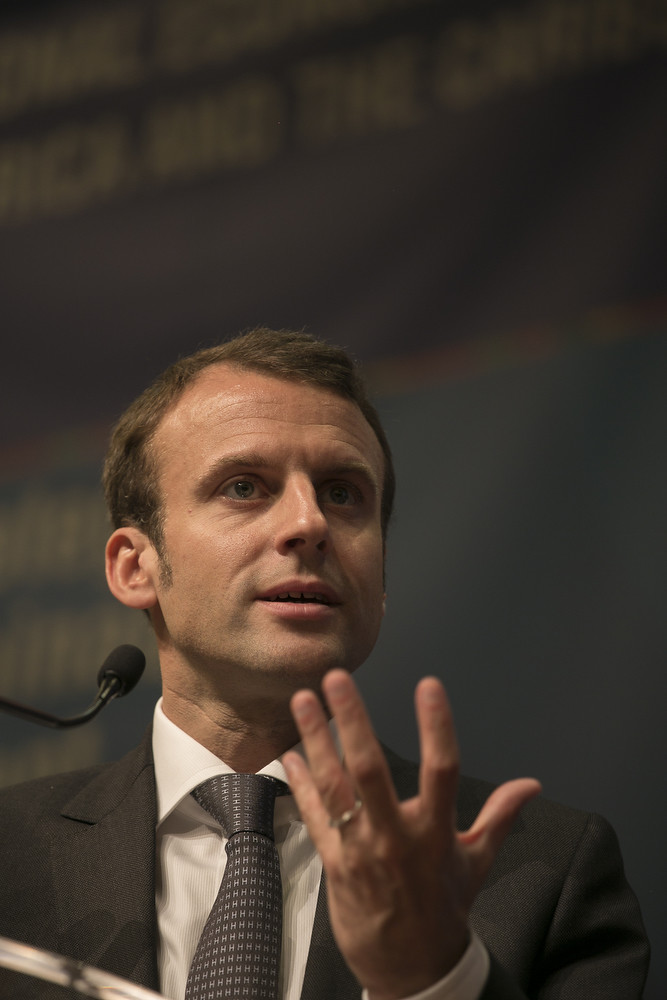

Bild: OECD / Julien Daniel [CC BY-NC-ND 2.0], via Flickr.

Bedauerlich, dass es zureit keine wahrhaften linken, kosmopolitischen Ikonen bezüglich der EU-Politik gibt!

AntwortenLöschen